养老+金融 守护“夕阳红”(深度观察·做好金融“五篇大文章”)

——从不同群体看养老金融发展实践

222

222

点击播报本文,约

|

大家的家·北京朝阳城心社区内,老人参加社区活动。 |

|

泰康之家·福园养老社区内,护理师陪伴老人聊家常。 |

|

大家的家·北京朝阳城心社区景观。 |

|

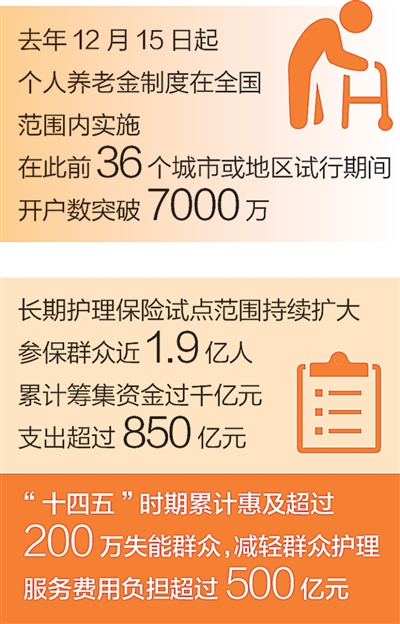

数据来源:国家金融监督管理总局等 |

老年人的就医养老,是家事也是国事。老人能有好的养老服务,养老金融能发挥重要作用。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出,“大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”“加快发展多层次、多支柱养老保险体系”。

近年来,相关部门及金融机构不断健全养老金融体系,有针对性地丰富产品服务供给,加大对健康产业、养老产业、银发经济支持力度,不同人群多元化、差异化养老金融需求得到更好满足。

优化金融产品——

“每个月拿出几顿下午茶、火锅的钱,给自己的晚年生活添一份踏实”

“吸气,呼气,伸展,感受安定的心境……”

一堂瑜伽课下来,34岁的教练吕乐和学员们微微发汗又倍感放松。在这个重庆姑娘看来,从事瑜伽教学既是自己的兴趣所在,也有广阔发展前景。“美中不足的是,作为自由职业者,我收入波动较大,各方面保障不够充分。”吕乐说。

吕乐说,小时候的经历,让她更加认识到养老保障的重要性。“有一年,爷爷查出重病,一家人面临较大的医药费和照护压力。我感受到为未来生活增添保障十分必要。”她说。

20岁出头,吕乐便开始投保健康险产品,后来又打算购买一些养老属性强的产品。当时,想买到称心如意的商业养老险却不容易。

“传统养老险往往有一定保费‘门槛’,交费周期和金额也比较固定,对我来说并不合适。”她说。

专属商业养老保险给了她新选择。“2021年,重庆成为首批专属商业养老保险试点城市。保险代理人向我介绍,相关产品最低100元即可投保,每个月交多交少自己把握,还可选择终身领取保险金,我觉得很灵活。”吕乐说,专属商业养老保险推出当年,她便购买了一份中国人保推出的相关产品。目前,她已累计交纳保费约10万元。

“如今长寿老人越来越多,每个人都可能有很长的‘明天’。从年轻时起,挣多挣少,每个月拿出几顿下午茶、火锅的钱,给自己的晚年生活添一份踏实。”吕乐说。

吕乐的经历既反映年轻人保障意识提高、提前规划养老,也是养老金融产品不断创新优化、精准补齐短板的生动写照。

“在政策设计上,专属商业养老保险重在探索满足新产业、新业态从业人员等的养老需求。在政策宣介中,相关部门和有关行业协会开展合作,重点向网约车司机、快递员等群体普及有关政策。”金融监管总局重庆监管局人身险处处长金艳芳说。

从试点到常态化经营,专属商业养老保险服务覆盖面不断扩大。去年10月,金融监管总局办公厅发布《关于大力发展商业保险年金有关事项的通知》,提出发挥专属商业养老保险交费灵活、资金安全、支持长期年金领取等特点,打造具有基础性保障功能的养老金管理工具。目前,专属商业养老保险累积养老准备金规模超百亿元。

通过互联网,相关产品服务触角不断延伸。“设计更加灵活的养老金融产品普惠性凸显,有助于提升年轻人、新市民等提前规划老年生活的意愿,拓展养老金融服务覆盖面。”蚂蚁保寿险业务部总经理梁泳说,今年以来,蚂蚁保平台搜索“养老金”“养老保险”的用户数同比增加22.3%;截至8月末,今年90后投保养老险人数同比增长14.9%。

个人养老金制度在全国范围内实施,去年末开立账户人数已经超过7000万人;商业养老、健康保险积累准备金11万亿元……近年来,各类金融机构服务我国多层次、多支柱养老保险体系建设不断取得新成效,养老金融产品日益丰富,为百姓充实养老“钱袋子”提供了更多选择。

银发经济方兴未艾,养老金融大有可为。“坚持守正创新、分类施策,针对人群特征、业务类型、产业特点等制定差异化政策。引导推动银行保险机构依托自身优势,积极发展各类养老金融业务,积极探索满足多样化养老需求。”金融监管总局相关司局负责人说。

加快完善制度——

长护险“解决了失能患者家庭实际困难”

按摩、擦洗、敷药……清晨,在吉林省长春市一家养老机构,护理员杜军正在悉心照料73岁的重度失能老人孙大爷。

“在护理员精心照顾下,这两年,老人精神头一直不错。”孙大爷外孙女张女士探望老人时说,“在专业养老机构进行照护,我们要承担一笔不小的经济支出。了解到长期护理保险政策后,我们及时申请,每个月2000多元的保险赔付帮我们减轻了压力,用较低支出让外公得到专业护理,解决了失能患者家庭实际困难。”

除了机构养老,不少老年人倾向于在家度过晚年。天津市滨海新区汉沽街道的刘大爷高位截瘫,选择居家养老的他,也享受到长护险创新服务带来的“利好”。

“老人恋家,但儿女们照护老人并不专业,费力又做不到位。得知天津市推行长护险亲情照护服务,能为参保的失能老人家属提供专业培训和实践培训,我们就到家附近的长护险服务站点,申请参与了2个月的照护培训。许多家属掌握了专业照护技能,能更好照护老人生活起居。”刘大爷的儿子刘杰说。

第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查显示,我国失能老人数量约为3500万。据测算,到2035年,我国失能老人数量将达到4600万。提升失能老人生活质量、缓解家庭照护负担是民之所盼。2016年,我国开展长期护理保险制度试点。党的二十届三中全会《决定》提出,改善对孤寡、残障失能等特殊困难老年人的服务,加快建立长期护理保险制度。这是积极应对人口老龄化的重要举措,也是社会保险体系补短板的重大制度安排。

长期护理保险如何运行?北京大学中国保险与社会保障研究中心主任郑伟说,从试点城市实践看,各地通常依托医保基金、个人账户划拨等进行筹资,由商业保险公司负责办理,与专业养老机构合作提供照护服务。长期失能人员通过评估鉴定后,可享受到基本生活照料及相关医疗护理的资金或服务保障。

政策实施成效如何?国家医保局数据显示,长期护理保险覆盖近1.9亿人,累计筹集资金过千亿元,支出超过850亿元,数百万人享受到相关待遇。

业内人士表示,长护险切实减轻了家庭照护负担。据了解,广西南宁市长护险项目为被照护人员平均每年减少护理支出超2万元;一家大型保险机构在办的成都长护险项目抽样调查显示,失能人员照护经济负担降低约44.3%。

惠及失能老人的同时,长护险也发挥着促产业、稳就业功能。

“您现在能自己穿衣服吗?”“如厕需要人帮忙吗?”……每次对失能老人进行上门评估,长春市长护险评估员王奕欢都要仔细观察、询问老人生活状况,并通过手机移动端及时录入有关信息,判定老人失能程度。

科学、公正、高效的评估,既是失能人员及时享受待遇的有力保障,也是确保资金安全使用的重要闸门。为此,当地长护险经办机构持续优化长护险评估全过程管理,建立主要由医学护理方面专业人员组成的服务团队,按照现场查体、录制视频等流程对参保人进行评估。

国家医保局数据显示,“十四五”时期,49个试点城市长期护理保险拉动社会资本投入相关产业超过500亿元,长期护理保险定点服务机构超过了8800家,护理服务人员达到30万人,成为银发经济新增长点。

长护险试点也发挥着示范效应。各地积极完善普惠保险产品体系,并将长期护理责任纳入保障范围。例如,中国人寿寿险江门分公司主承保的“邑康保”,覆盖50家当地照护服务机构,入住机构的失能老人能享受到每月500元的补助。

“国家医保局将继续会同有关部门加快建立适应我国基本国情、制度逐步覆盖全民、政策规范统一的长期护理保险制度,进一步织密织牢民生保障安全网。”国家医保局副局长李滔说。

增加服务供给——

“社区养老离家人近、有烟火气,我不觉得孤单”

清早,来到广东省深圳市福田区福保街道桂花苑社区养老服务机构,2000平方米的地方,护理室、活动室、图书室、社区饭堂等一应俱全,干净整洁,舒适温馨。10多位老人正在做早操,动动手、抬抬腿、拍拍背。

“早上做做操,下午到小区院子里晒晒太阳,闲暇时到小图书室翻翻书;一日三餐能享受政府补贴,午餐、晚餐每顿自付10多元,吃得还不错;身体不舒服时,有专业护理人员照护,心情不好时,和她们聊聊天、谈谈心。这里的生活蛮舒心的。”家住附近的刘奶奶说,“更重要的是,社区养老离家人近、有烟火气,我不觉得孤单。”

刘奶奶说,几年前,自己身体自理能力下降,女儿先是在周边城市物色了一家养老院,但离家太远。后来听说家门口就有社区养老机构,实地查看后,当即决定入住,享受到专业照护。

“这里的护理人员专业、敬业,平时给老人喂饭、清洁都很用心。有一天,母亲做梦梦到了我,院长马上安慰母亲,并打通微信视频让母亲和我通话。第二天一下班,我立马煲了汤带来看望母亲。这让我觉得踏实、放心。”刘奶奶的女儿郑女士说。

刘奶奶入住的这家机构,是中国人寿与深圳市福保街道共同探索推出的普惠型嵌入式社区养老服务项目。相关部门在政策、资金及人员配备等方面给予支持,街道、社区协助资源整合、服务联动,共同为老人营造有温度、有尊严的养老环境。该养老机构采取开放式运营,老人既可选择长住,也可在这里接受短时照护、用餐等,满足不同老年群体需要。

“丰富社区养老服务供给,符合百姓实际需求,同保险业职责和保险资金投资特点也十分适配。近年来,保险业参与养老机构建设运营的实践日益丰富,未来还有望发挥更大作用。”国寿社区健康养老管理(深圳)有限公司负责人李大为说。

在居家养老方面,金融机构也在积极探索服务模式。平安集团融合北大医疗康复服务标准,联合40多家康复护理服务提供商及行业内产学研专家,打造居家养老“护联体”,建立“标准—系统—服务—履约”闭环,助力解决居家养老服务经营主体服务水平参差不齐、缺少第三方评价等难题;太平人寿浙江分公司整合优质市场资源,为当地老年客户提供就医协助、康复理疗、上门照护、适老改造等居家养老服务。

“养老既要充实‘钱袋子’,也要能获得优质服务。这就要求保险机构等在创新养老金融产品的同时,通过多种方式扩大优质养老服务供给,助力家居适老化改造,探索优化给付模式,为老年人带来更便捷、高品质服务体验。”中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠说。

加大资金保障——

“低成本信贷资金有力支持了养老院建设”

实现老有所养、老有所为、老有所乐,离不开高质量的养老事业和养老产业。推进基本养老服务体系建设,大力发展银发经济,金融发挥着重要作用。

在广东省佛山市顺德区善耆家园养老院,康复中心、日间托养、学习娱乐场地和医药室等功能设施周到完善,养老院还与附近三甲医院开通了绿色就医通道,提供专家上门巡诊等便捷就医服务,目前有数百位老人在此养老。

“善耆家园养老院是多元主体参与的创新养老项目,按照‘政府主导、社会捐赠建设、市场化运作、盈利循环发展’模式运营,建设用地由当地政府划拨,建设资金则由基金会向社会筹集,通过‘慈善+商业’方式降低养老院建设运营成本。”广东省德耆慈善基金会理事长胡兴民说,在社会资本支持方面,银行信贷发挥了重要作用。

“善耆家园养老院建设规模较大,边建设边募资,前期存在较大资金缺口。中国农业银行分支机构发放7000万元信用贷款,定价低于5年期以上LPR(贷款市场报价利率),低成本信贷资金有力支持了养老院建设。”胡兴民说。

在低成本信贷资金及社会捐赠等助力下,养老院实现合理减少收费,让更多老人享受到优质且性价比较高的养老服务。“多元主体参与、金融机构支持,有效实现养老机构公益属性和可持续发展的平衡。随着养老需求增加,善耆家园计划建设新项目。”胡兴民说。

为实施积极应对人口老龄化国家战略提供高质量服务,是金融机构深化金融供给侧结构性改革的题中之义。“金融机构应积极探索对养老产业的全方位支持,加强产品供给和创新力度,提升金融同业合作水平。”上海金融与发展实验室主任曾刚说,商业银行在服务个人和公司客户、产业项目等方面具有优势,保险机构具备专业的长期投资能力,基金和证券公司在权益类投资方面有优势,不同类型机构应发挥各自所长,同时深化协同合作,更好助力养老事业和养老产业发展。

此外,一些金融服务养老事业产业发展的堵点难点也亟待破解。例如,业内人士指出,不少养老服务机构采取租赁物业、轻资产运营模式,缺少合适抵押品,对银行来说,风险较难把握,给予信贷支持存在一定困难。未来,可进一步完善相关尽职免责制度,同时引入担保机构,完善风险分担机制,更好引导金融资源支持养老服务领域。

《 人民日报 》( 2025年11月03日 18 版)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量